El Real Convictorio de San Carlos de Lima fue un colegio mayor creado a finales de la Colonia y que subsistió hasta las primeras décadas del Perú Republicano (ya sin el título de “Real”), desempeñando un importante papel en las luchas ideológicas de su tiempo.

En sus inicios, fue creado para servir de residencia para los alumnos de la Universidad de San Marcos, de acuerdo a Real Cédula del 9 de julio de 1769 y el decreto del 15 de junio de 1770 del virrey Amat, que fusionaba Colegio Real de San Martín y Colegio Mayor de San Felipe y San Marcos, el primero de los cuales estaba bajo la administración de la expulsada orden jesuita.

Los requisitos necesarios para entrar en él se hacían en función de eliminar a "los que no tuviesen limpieza de Sangre, buena crianza y costumbre", además de estar en la obligación de saber latín y estar matriculado en la Universidad de San Marcos. Su primer rector fue José Lasso y Mogrovejo.

A pesar del empeño que se puso por renovar los estudios y distanciarlos de la enseñanza tradicional, desde temprano se dio en San Carlos una cercanía con el énfasis en la Teología, aplicándose ésta al tratamiento de los problemas cotidianos, lo que le valió la burla de los personajes del Diálogo satírico de los palanganas Veterano y Bisoño.

Durante el periodo colonial no fueron pocas las veces que sufrió intervención, especialmente en las materias de estudio. Los ingresos no fueron problema menor, pues en varias oportunidades se veían privados de las rentas asignadas, alterando su normal desempeño. Esto se dio de manera clara con el Informe (1816) que Toribio Rodríguez de Mendoza como rector hiciera al virrey Joaquín de la Pezuela, ocasionando el cierre del Convictorio (octubre de 1817).

mondalgo cordova lesly

domingo, 20 de noviembre de 2011

SOCIEDAD AMANTES DEL PAIS

La Sociedad Académica de Amantes del País fue fundada en Lima el año de 1790. Uno de sus principales iniciadores fue el milanés José Rossi Rubí, quien al establecerse en Lima (1786) conoció a José María Egaña, Demetrio Guasque e Hipólito Unanue. Luego de comprobar su común interés por las inquietudes intelectuales de la Ilustración, acordaron formar una Academia Filarmónica.

Ante una interrupción de las sesiones, dos años después los miembros renovaron sus tertulias nocturnas, aumentaron su número y decidieron presentar sus disertaciones por escrito. Se constituyó entonces una Sociedad Económica a semejanza de la Vascongada, y de otras que se formaron en España en tiempos de Carlos III.

Ante una interrupción de las sesiones, dos años después los miembros renovaron sus tertulias nocturnas, aumentaron su número y decidieron presentar sus disertaciones por escrito. Se constituyó entonces una Sociedad Económica a semejanza de la Vascongada, y de otras que se formaron en España en tiempos de Carlos III.

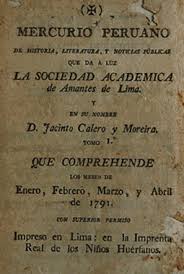

Solicitaron autorización para editar un periódico destinado a difundir las disertaciones académicas, titulado Mercurio Peruano (1791-1794). El propio virrey Francisco Gil de Taboada, le extendió su aprobación (19 de octubre de 1792), a la vista del "acierto e ilustración de las obras" insertas en sus páginas y "la aceptación general que han merecido", y nombró como su protector al alcalde de corte Juan del Pino Manrique.

Ante una interrupción de las sesiones, dos años después los miembros renovaron sus tertulias nocturnas, aumentaron su número y decidieron presentar sus disertaciones por escrito. Se constituyó entonces una Sociedad Económica a semejanza de la Vascongada, y de otras que se formaron en España en tiempos de Carlos III.

Ante una interrupción de las sesiones, dos años después los miembros renovaron sus tertulias nocturnas, aumentaron su número y decidieron presentar sus disertaciones por escrito. Se constituyó entonces una Sociedad Económica a semejanza de la Vascongada, y de otras que se formaron en España en tiempos de Carlos III.Solicitaron autorización para editar un periódico destinado a difundir las disertaciones académicas, titulado Mercurio Peruano (1791-1794). El propio virrey Francisco Gil de Taboada, le extendió su aprobación (19 de octubre de 1792), a la vista del "acierto e ilustración de las obras" insertas en sus páginas y "la aceptación general que han merecido", y nombró como su protector al alcalde de corte Juan del Pino Manrique.

EL MERCURIO PERUANO

En el siglo XVIII la propagación de nuevas ideas y acontecimientos internacionales repercutió en el Perú, muestra de ello fue El mercurio peruano, periódico mas importante de la ilustración peruana, fue creado por un grupo de jóvenes intelectuales (La Sociedad Amantes del País) entre 1791 y 1794.

En el siglo XVIII la propagación de nuevas ideas y acontecimientos internacionales repercutió en el Perú, muestra de ello fue El mercurio peruano, periódico mas importante de la ilustración peruana, fue creado por un grupo de jóvenes intelectuales (La Sociedad Amantes del País) entre 1791 y 1794.José Rossi Y Rubí, José Baquijano y Carrillo e Hipólito Unanue, fueron pensadores permeables a las ideologías contemporáneas, pero no aceptaron a ciegas todo lo que llegó de Europa, ajenos al frío imitacionismo, ensayaron una síntesis en la que el liberalismo y el tradicionalismo “convivieron armónicamente, producto de nuestra realidad”. Esto se plasmó en el mercurio peruano y evidenció la presencia de este grupo pensante nacional que expresó un “ Proceso de Emancipación Ideológica”.El “mercurio peruano” es considerado como el más importante de la ilustración peruana, se publicó dos veces a la semana teniendo un tiraje entre 400 y 575 ejemplares. Los temas abarcados más importantes se desarrollaron en torno a la geografía, la historia, las ciencias (medicina e historia natural) y la economía (comercio, minería y economía política).

LA EXPEDICION CIENTIFICA

El interés por América del Sur se robusteció con la ilustración, en los círculos científicos de Europa. Otros viajeros que llegaron al Perú a realizar estudios, fueron al marino español Alejandro Malaspina, quien hizo un viaje alrededor del mundo, y que en su estancia en la costa peruana, en 1790, hizo estudios geográficos y climatológicos de esta importante región.

En 1778, los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pabón, en compañía del francés Dombey, exploraron casi todo el territorio peruano por un lapso de largos once años, descubriendo y clasificando nuevas plantas desconocidas por la ciencia, con un aporte extraordinario a la botánica, dentro de los lineamientos taxonómicos del sabio sueco Linneo.

Hacia fines del siglo XVIII, llegó al Perú el humanista y naturalista sueco Tadeo Haënke, quien realizó numerosos viajes por el territorio de la colonia, e hizo observaciones geográficas, geológicas, botánicas y demográficas, y asimismo investigaciones sobre el pasado del Perú. Haënke se interesó sobre todo por la población indígena y exploró algunos ríos de la selva como el Marañón.

A principios del siglo XIX, casi al fin de la época colonial, llegó al Perú, procedente de Alemania, el sabio Alejandro de Humboldt.

Humboldt realizó en el Perú, investigaciones geográficas, geológicas, climatológicas, y en general de Ciencias Naturales. Fue el primero que se percató de las razones científicas de la baja temperatura del mar de la costa peruana, de la sequedad y desertificación de la costa, atribuyéndola a una corriente marina de aguas frías que procedía del Polo Sur, corriente que en honor a su descubridor y a partir de esa fecha recibió el nombre de "Corriente de Humboldt". El mismo sabio descubrió y señaló científicamente la importancia del guano de islas como fertilizante natural.

En 1778, los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pabón, en compañía del francés Dombey, exploraron casi todo el territorio peruano por un lapso de largos once años, descubriendo y clasificando nuevas plantas desconocidas por la ciencia, con un aporte extraordinario a la botánica, dentro de los lineamientos taxonómicos del sabio sueco Linneo.

Hacia fines del siglo XVIII, llegó al Perú el humanista y naturalista sueco Tadeo Haënke, quien realizó numerosos viajes por el territorio de la colonia, e hizo observaciones geográficas, geológicas, botánicas y demográficas, y asimismo investigaciones sobre el pasado del Perú. Haënke se interesó sobre todo por la población indígena y exploró algunos ríos de la selva como el Marañón.

A principios del siglo XIX, casi al fin de la época colonial, llegó al Perú, procedente de Alemania, el sabio Alejandro de Humboldt.

Humboldt realizó en el Perú, investigaciones geográficas, geológicas, climatológicas, y en general de Ciencias Naturales. Fue el primero que se percató de las razones científicas de la baja temperatura del mar de la costa peruana, de la sequedad y desertificación de la costa, atribuyéndola a una corriente marina de aguas frías que procedía del Polo Sur, corriente que en honor a su descubridor y a partir de esa fecha recibió el nombre de "Corriente de Humboldt". El mismo sabio descubrió y señaló científicamente la importancia del guano de islas como fertilizante natural.

LA IMPRENTA EN EL VIRREINATO

Los libros llegaban exclusivamente para la élite de la sociedad: religiosos, funcionarios estatales y algunos profesionales que poseían bibliotecas privadas. La mayor parte de los textos eran de carácter religioso, aunque habían libros de historia y derecho. Éstos llegaban de España y debían vencer la censura de la Iglesia y de la Corona, ya que existía la prohibición de importar aquéllos que atentaran contra la moral de la población.

Los libros llegaban exclusivamente para la élite de la sociedad: religiosos, funcionarios estatales y algunos profesionales que poseían bibliotecas privadas. La mayor parte de los textos eran de carácter religioso, aunque habían libros de historia y derecho. Éstos llegaban de España y debían vencer la censura de la Iglesia y de la Corona, ya que existía la prohibición de importar aquéllos que atentaran contra la moral de la población.La publicación de libros escritos en América fue escasa. La primera imprenta del Virreinato del Perú se estableció en Lima en 1584 con el fin de publicar catecismos en castellano, quechua y aimara. El estudio de las lenguas indígenas fue una de las grandes preocupaciones de los religiosos españoles desde el inicio de la Conquista; en 1570 el dominico fray Tomás de San Martín escribió el primer libro de gramática y vocabulario quechua.

Las principales obras publicadas en América fueron los diccionarios en lenguas nativas, entre los que destaca el Vocabulario de la Lengua Aimara, del jesuita Ludovico Bertonio. Éste fue el primer libro impreso en Charcas, en una pequeña imprenta ubicada en el pueblo de Juli, a orillas del lago Titicaca, en el año 1612.

LA ESCULTURA

La escultura, al igual que todas las artes, fue introducida al virreinato peruano por la iglesia. La escultura virreinal produjo obras maestras, tanto por las delicadeza y minuciosidad en los detalles, como por la magnifica expresión del conjunto. Se esculpieron, mayormente, imágenes religiosas, para embellecer los altares, en los que predominaba el dorado y la policroma; igualmente, otras estatuas de santos, como aquellas que adornan las fachadas de los templos, a la vez de altares, púlpitos y confesionarios. En todos los casos se empleó mayormente, la madera y excepcionalmente la piedra. La presencia de maestros españoles durante el siglo XVI y principios del XVII consolidó a Lima como importante fuente de producción escultórica.

La escultura, al igual que todas las artes, fue introducida al virreinato peruano por la iglesia. La escultura virreinal produjo obras maestras, tanto por las delicadeza y minuciosidad en los detalles, como por la magnifica expresión del conjunto. Se esculpieron, mayormente, imágenes religiosas, para embellecer los altares, en los que predominaba el dorado y la policroma; igualmente, otras estatuas de santos, como aquellas que adornan las fachadas de los templos, a la vez de altares, púlpitos y confesionarios. En todos los casos se empleó mayormente, la madera y excepcionalmente la piedra. La presencia de maestros españoles durante el siglo XVI y principios del XVII consolidó a Lima como importante fuente de producción escultórica.Entre las más importantes escultures del virreinato figuran Juan Martínez de Arrona, excelente ebanista especializado en cajonería religiosa. Su obra más importante es la Cajonería de la Catedral (1608) realizada bajo los cánones del renacimiento pues debía armonizar con el estilo de Francisco Becerra, alarife de la catedral. Otro importante escultor fue Pedro de Noguera, autor de la Sillería de la Catedral (1532), acaso la obra escultórica más bella de Lima construida en el siglo XVII. De los talleres del andaluz Juan Martines Montañéz (1568-1649) destaca el retablo del Monasterio de la Concepción (actualmente se encuentra en la Catedral de Lima). Este gran retablo describe en sus relieves la vida San Juan Bautista y fue enviado, desde Sevilla, durante 15 años a la Ciudad de los Reyes (1607-1622).

Otra obra importante es la escultura de Melchor Caffa titulada "El tránsito de Santa Rosa" (1699). De origen maltés, Caffa se educó en Roma, por lo que la obra en honor a la santa peruana posee bastante parecido con la Santa Teresa de Bernini

LA SANTA INQUISICION EN EL VIRREINATO

En el Virreinato Peruano el Tribunal de la Santa Inquisición se estableció durante el gobierno del virrey Toledo, por real cédula de 25 de enero de 1569. Empezó a funcionar el año siguiente, en 1570. Estuvo bajo la dirección inicialmente de los dominicos y luego de los mercedarios, pero después jesuitas acapararon sus más altas esferas.La misión de la Inquisición no era otra que combatir a los herejes. En este sentido, sus atribuciones eran las mismas que el tribunal inquisitorial de España. Se buscaba, con esto, preservar la fe católica. En un comienzo, su acción no tenía alcance sobre los indígenas; puesto que solo se condenaba herejía, pero pronto las atribuciones de esta institución se ampliaron al seguimiento de causas por blasfemia, poligamia, hechicería, idolatría, etc., comprendiendo dentro de sus alcances al pueblo nativo.La aplicación de tormentosos castigos corporales eran ejercidos por hermanos de la orden de Santo Domingo, mientras que los de San Juan de Dios se encargaban de cuidar a los enfermos. Este rígido y severo tribunal envió a la hoguera a 40 personas por herejes, mientras que, en conjunto, con el proceso seguidos por otras causas el número de sentenciados llegó a 371, hasta que dejó de funcionar en 1761. Todo esto desenvolvió un sentimiento adverso al tribunal, tal es así que a su supresión, en 1761, se produjeron manifestaciones de contento popular en el ambiente del Perú virreinal, especialmente en Lima.

En el Virreinato Peruano el Tribunal de la Santa Inquisición se estableció durante el gobierno del virrey Toledo, por real cédula de 25 de enero de 1569. Empezó a funcionar el año siguiente, en 1570. Estuvo bajo la dirección inicialmente de los dominicos y luego de los mercedarios, pero después jesuitas acapararon sus más altas esferas.La misión de la Inquisición no era otra que combatir a los herejes. En este sentido, sus atribuciones eran las mismas que el tribunal inquisitorial de España. Se buscaba, con esto, preservar la fe católica. En un comienzo, su acción no tenía alcance sobre los indígenas; puesto que solo se condenaba herejía, pero pronto las atribuciones de esta institución se ampliaron al seguimiento de causas por blasfemia, poligamia, hechicería, idolatría, etc., comprendiendo dentro de sus alcances al pueblo nativo.La aplicación de tormentosos castigos corporales eran ejercidos por hermanos de la orden de Santo Domingo, mientras que los de San Juan de Dios se encargaban de cuidar a los enfermos. Este rígido y severo tribunal envió a la hoguera a 40 personas por herejes, mientras que, en conjunto, con el proceso seguidos por otras causas el número de sentenciados llegó a 371, hasta que dejó de funcionar en 1761. Todo esto desenvolvió un sentimiento adverso al tribunal, tal es así que a su supresión, en 1761, se produjeron manifestaciones de contento popular en el ambiente del Perú virreinal, especialmente en Lima.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)